Motorräder haben seit meiner frühesten Kindheit bis heute eine sowohl emotional als auch sachlich wichtige Rolle gespielt.

Frei vom Benzin-, Öl-, Werkstatt-, Auto- und Motorradbazillus war noch mein Urgroßvater Adolph. Der wurde um die Jahrhundertwende als königlich-preußischer Beamter von Königsberg nach Frankfurt versetzt, wo er als Polizist mit Pickelhaube und Schleppsäbel in der Frankfurter Altstadt mit nachsichtiger Strenge für Ordnung sorgte. Unter anderem oblag es ihm, die Ladengeschäfte regelmäßig zu inspizieren und zur festgesetzten Zeit Feierabend zu gebieten. Die Geschäftsleute, die wussten, dass er fünf Kinder hatte, und dass das Salär eines Polizeibeamten nicht gerade üppig war, steckten ihm so manches an Lebensmitteln "heimlich" in die Rockschöße seines preußisch-blauen Rocks, was er in Dankbarkeit geflissentlich übersah.

Eines seiner fünf Kinder, mein Großvater Hans, wurde Maschinenschlosser und betrieb in der Frühzeit des Automobils eine Autoreparaturwerkstatt. Auf dem Bild links ist er in der Mitte mit Pfeife und Kappe zu sehen. Später kamen noch ein Auslieferungsdienst und ein kleiner Limousinendienst hinzu. Die Fahrzeuge waren nicht für Selbstfahrer zu haben, sondern wurden nur mit Chauffeur vermietet.

In diesem Umfeld wuchs mein Vater Wilhelm, Jahrgang 1913, auf, was nicht ohne Folgen für seine berufliche Entwicklung blieb. Noch während seiner Schulzeit half er in der Werkstatt und im Auslieferungsdienst aus, wie auf dem Bild rechts zusammen mit seinem Vater, meinem Großvater Hans, ersichtlich. Das Café Goldschmidt, dessen Namensaufdruck den Lieferwagen ziert - frühe Form des Franchise - , war übrigens in den 20er und 30er Jahren eine Frankfurter Institution. Es hatte die Größe eines Kinosaals, öffnete bereits morgens um 5 und bot ausgezeichnete Qualität zu günstigem Preis. Trotz seines außergewöhnlichen Größe musste man fast immer etwas warten, um einen Platz zu bekommen. Goldschmidt war eine Goldgrube!

Gerne hätte Wilhelm sein Abitur gemacht, aber das war in diesen wirtschaftlich schweren Zeiten nicht drin. So verließ er die Schule mit mittlerer Reife, wurde Kfz-Mechaniker und bestand in sehr frühen Jahren die Meisterprüfung. Mit 17 machte er den Führerschein. Er wurde als Chauffeur für das Mietwagengeschäft gebraucht. Neben den Einsätzen für private und geschäftliche Veranstaltungen aller Art chauffierte er gut verdienende Handlungsreisende auf ihrer Kundentour kreuz und quer durch Deutschland. Hierdurch wurde die beste Auslastung der Wagen erzielt.

Selten blieb etwas Zeit für kurze private Spritztouren. Dies geschah dann aber, wenn man die Bilder aus dieser Zeit betrachtet, zumindest nach unseren heutigen Vorstellungen, äußerst stilvoll. Ein ausgewachsener Wagen der gehobenen Klasse war eben damals etwas ganz Besonderes.

1931 mit dem grossen Adler auf sonntäglicher Spritztour. Neben meinem Vater Wilhelm posieren: rechts im Vordergrund seine Braut, meine spätere Mutter Marie, auf dem Kotflügel meine Tante Lotti und im Hintergrund meine Großmutter, Mutter von Wilhelm und Eheweib von Hans. Der hatte keine Zeit zum Mitkommen. Musste in der Werkstatt arbeiten auch sonntags. Das war eben damals schon so wie heute, wenn man es mit seiner Hände Arbeit zu bescheidenem Wohlstand bringen will.

Einer der besten Kunden für das Mietwagengeschäft war ein Vertriebsbeauftragter von Rheinmetall, der ganz Deutschland als Verkaufsgebiet hatte und Abrechnungsmaschinen mechanische Wunderwerke als Vorläufer unserer heutigen Computer vertrieb. Das waren Touren von 1-2 Wochen mit Tagestrecken bis zu 600 km auf Landstraßen Autobahnen gab es noch nicht. Das Tankstellennetz war dünn, und der Wagen musste täglich gewartet werden. Dazu kamen Reifenschäden in einer Häufigkeit, die wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Trotzdem kam es nie zu nennenswerten Terminüberschreitungen oder gar Ausfällen!

Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, jedenfalls absolvierte mein Vater neben der vielen Arbeit und trotz des ewig knappen Gelds noch ein Ingenieurstudium, das es ihm ermöglichte, während des Kriegs als Sachverständiger zur Aufnahme der Bombenschäden in der Industrie tätig zu werden. Gleich nach dem Krieg das Ingenieurbüro, für das er tätig gewesen war, existierte nicht mehr machte er sich selbständig und eröffnete eine Motorradwerkstatt. Solange es noch keine nennenswerte Motorradproduktion gab, musste das Geld mit der Reparatur von Fahrzeugen, die den Krieg überlebt hatten, verdient werden.

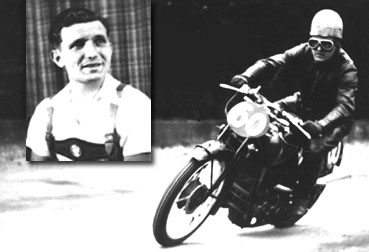

Zusätzlich baute er einige sehr interessante Motorräder neu auf, wobei sich der Einkauf von Ersatzteilen und Handwerkerleistungen (z.B. Chromarbeiten) vor der Währungsreform abenteuerlich gestaltete. Gegen die wertlose Reichsmark gab´s gar nichts. Die gültige Währung waren amerikanische Zigaretten. Und die wiederum konnte man von Amerikanern bekommen, die brennend an schnellen Maschinen interessiert waren. Nach und nach entstanden auf diese Art u.a. so interessante Motorräder wie: BMW R 5, Ariel Red Hunter, Motosacoche Jubilé Sport und D50, Triumph BD 250 und S 350, Horex SB35, Zündapp KS600 u. KS750, Bücker mit 200 ccm Columbus-Motor und als Krönung die Bücker mit dem berühmten 1000er Jap Racing-Motor, wie rechts zu sehen.

Ab 1949 übernahm er die Vertretung der Triumphwerke Nürnberg. Die Nachfrage war enorm und konnte von den Motorradwerken nicht annähernd termingerecht befriedigt werden. Deshalb wurde zusätzlich noch alles verkauft, was man bekommen konnte, z.B. Rabeneick (Brackwede), UT, Dürkopp, Ardie und Tornax. Außer Ardie hatten alle die gleichen Einbaumotoren von ILO und Sachs mit Hubraumgrößen von 125 bis 250 ccm.

So schnell und heftig der Motorradboom in Deutschland begonnen hatte, so schnell ging er auch wieder zu Ende. Die ersten Rückgänge gab es bereits 1954, danach ging es rapide abwärts. Das Motorrad war damals mehr Fortbewegungsmittel und weniger Sportinstrument. Es war der Ersatz für das lange ersehnte Auto. Und so kam, was kommen musste, die Deutschen, insbesondere die Frauen, hatten es satt, im Sommer durchnässt unter Brücken auszuharren bis der Regen vorbei war, und im Winter zu frieren. Doch dazu später mehr.

Das Geschäft ließ meinem Vater wenig Freizeit. Die ersten Urlaube waren nicht länger als höchstens 14 Tage, und zur Rennfahrerei blieb kaum Zeit übrig. Trotzdem fuhr er, ermuntert durch seinen Freund Friedel Schön, auf seiner Motosacoche D50 einige Ausweisrennen in Hockenheim und in Neuwied. Friedel war nach der Gefangenschaft mit seinem bisschen Hab und Gut für kurze Zeit bei uns eingezogen. Seine alte 250er Bücker Jap hatte den Krieg überstanden und wurde in unserer Werkstatt wieder zum Leben erweckt. Bereits 1949 wurde er damit gegen weit überlegene Maschinen wieder Deutscher Meister. Friedel war, wie Eingeweihte wissen, nicht nur ein exzellenter Regenfahrer, sondern auch ein solches As auf der Zementbahn, dass er mehrmals Deutscher Bahnmeister wurde. Ab 1950 gehörte er zusammen mit H.P. Müller und Kurt Mansfeld zur HOREX-Werksmannschaft und fuhr sowohl auf der 1-Zylinder- als auch der 2-Zylinder-Werks-Horex international beachtliche Erfolge heraus.

So, wie mein Vater 25 Jahre zuvor, war auch ich mit Benzin, Öl und Motorrädern aufgewachsen. Das fing in der frühesten Kindheit an und zog sich dann nach dem Krieg durch die ganze Schulzeit hindurch bis zur Aufgabe des Geschäfts Ende 1961, und ich möchte diese goldene Zeit der 50er Jahre im Ambiente der Motorradwelt nicht missen. Unsere Werkstatt wurde die akademische Werkstatt genannt, und das kam so: sie lag in Ffm.-Bockenheim, in unmittelbarer Nähe der Universität. Ein großer Teil der Professoren und Assistenten, aber auch viele Studenten aus betuchtem Hause, zählten zu unseren Kunden. Wie gesagt, das Motorrad war unmittelbar nach dem Krieg Autoersatz, die erste Möglichkeit zur motorisierten Mobilität, und nicht Sportinstrument. Bis spät in die Nacht hinein wurde in der Saison in der Werkstatt gearbeitet.

Das sprach sich rum. Und so kam es, dass sich abends, während mein Vater und seine Helfer schraubten, oft eine illustre Schar gelehrter Herren in der Werkstatt einfand und dort bei ein paar Flaschen Bier und ungeheueren Mengen Kaffee über die Herausforderungen der neuen Zeit, aber auch über das faszinierende Thema Motorrad diskutierte. Das ging oft so lange, bis mein Vater die Werkstatt abschließen und den Herren einen sicheren Nachhauseweg wünschen musste.

Heute, im Zeitalter der PS-Explosionen, kann die Jugend kaum nachvollziehen, dass solch eine 500er mit ihren 24 PS für den normalen Motorradfahrer von damals geradezu furchteinflößend war. Langliegend mit angelegten Ohren konnte man mit etwas Anlauf ca. 140 km/h erreichen, und damit gehörte man auf der Autobahn zu den Schnellsten. Die 1000er Bücker aus der Vorkriegszeit lief etwa 170 km/h, hatte für die damalige Zeit eine ungeheuere Beschleunigung und brauchte auf öffentlichen Straßen keinen Gegner zu fürchten. Ab 1952 gab es dann mit der BMW R68 den ersten 100-Meilen-Renner der Deutschen Nachkriegsproduktion.

Nicht ohne Grund bezeichnen wir heute die 50er Jahre, als die Goldenen 50er. Die glückliche Zeit begann nicht erst 1950, sondern bereits 1946/47. Die furchtbaren Kriegsjahre lagen hinter uns. Endlich konnte man wieder durchschlafen, wurde nicht mehr vom Fliegeralarm aus dem Bett gerissen, hastete nicht mehr schlaftrunken über dunkle Treppen in den Keller, um dort bei Kerzenschein und sich nur im Flüsterton unterhaltend ohnmächtig abzuwarten, wie das Schicksal entschied Bombentreffer oder Entwarnung.

Danach konnte alles nur besser werden. Und es wurde besser, wie wir heute alle wissen. Für mich, der ich in dieser Zeit meine Kindheits- und Jugendjahre erleben durfte, war es eine in jeder Hinsicht grandiose Zeit. Für meine Spielkameraden und mich stellten die sich rasch begrünenden Trümmerlandschaften des zerstörten Frankfurt Abenteuerspielplätze von gigantischen Ausmaßen dar. Täglich gab es Neues zu entdecken, Bandenkriege um Territorien wurden ausgefochten und waghalsige Leistungen in Unkenntnis der Gefahr, in der wir schwebten, vollbracht, vor denen mir im nachhinein schaudert. So brachten wir Mauern 5-geschossiger Hausruinen zum Einsturz, indem wir mit selbst hergestellten Werkzeugen die untersten Steine aus den Wänden herausschlugen. Unter den Trümmerbergen erhaltene Kellerräume wurden aufgeräumt und als Wohnhöhlen eingerichtet.

Mit dem rasch voranschreitenden Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten wurden unsere Territorien kleiner, wir aber auch größer und erwachsener, so dass für uns auch ohne ihr Dahinschwinden die Trümmerlandschaften ihre Attraktivität verloren hätten. Die Schule war für mich mehr Lust als Last, Hausaufgaben wurden im Rekordtempo erledigt, so dass ausreichend Freizeit blieb, die ich zwischen Sportplatz, ich war ein talentierter Leichtathlet, und Motorradgeschäft aufteilte. An den Wochenenden bestritt ich entweder leichtathletische Wettkämpfe oder aber fuhr mit meinen Eltern, meinem Bruder Artur und manchmal auch einer mehr oder weniger großen Gruppe von befreundeten Kunden zum Motorradrennen.

Die unglaublichen Zuschauermengen, die ab 1947/48 zu den zunächst nationalen, ab 1951 internationalen Rennen strömten, erklären sich sicher daraus, dass einerseits die Rennfans sehr lange gedarbt hatten und glücklich darüber waren, dass es endlich wieder los ging, dass andererseits aber auch das Angebot an Alternativen zum Rennbesuch noch mager und keinesfalls mit unserem heutigen Überangebot an Veranstaltungen vergleichbar war. Die Rennen fanden überwiegend auf öffentlichen Straßen statt, die zur Durchführung der Veranstaltungen abgesperrt wurden, was angesichts der noch sehr geringen Verkehrsdichte problemlos genehmigungsfähig war. Für das Karlsruher Dreiecksrennen wurde sogar die Autobahn gesperrt!

Was ich als junger Mensch an der Rennstrecke empfand, wie ich die Rennen erlebte und welche sich davon bleibend bei mir eingeprägt haben, darüber könnte ich ein Buch schreiben; vielleicht sollte ich das auch tun...

Was würde oder wird darin vorkommen? Auf jeden Fall Momentaufnahmen, wie sie in dieser Intensität nur ein ganz junger Mensch erleben kann. So z.B. wie Schorch Meier nach dem Training in Hockenheim 1950, also am Samstag vor dem schicksalhaften Rennen gegen Heiner Fleischmann auf der Kompressor-NSU, in legerer Zivilkleidung seine Kompressor-BMW anschob, um damit in sein Quartier im Badischen Hof in Hockenheim zu fahren. Oder am nächsten Tag, als in der 250er Klasse der überlegen führende Walfried Winkler kurz vor Schluss des Rennens direkt vor der Start- und Zieltribüne, auf der ich saß, seine Primärkette verlor. Ich sah die Kette wie einen Wurm oder eine kleine Schlange wegfliegen und höre noch heute, wie die DKW aufheulte, bevor Winkler das Gas wegnehmen konnte. Oder 1948 in Schotten, als der so früh tödlich verunglückte Peter von Löwis uns nach dem Training das krumm geschlagene Auspuffventil seiner Norton vorführte.

Unser Zuschauerplatz lag direkt gegenüber auf dem Wiesenhang, von wo aus man einen interessanten Streckenabschnitt einsehen konnte. Von hier aus erlebte ich die halsbrecherischen Fahrten von Kurt Mansfeld auf der Ladepumpen DKW SS 350, die heute in meinem Besitz ist, den Kampf von Friedel Schön auf der unterlegenen Horex gegen Heiner Fleischmann auf der Kompressor-NSU, den eleganten Formationsflug von Lehrer und Schüler Georg Meier und Walter Zeller auf BMW.

Beeindruckt war ich auch vom Fahrstil von Ken Kavanagh, der einer der ersten Fahrer aus dem internationalen Rennzirkus war, der in Deutschland antrat. Man merkte sofort, dass dies ein Full-Time-Racer war, der keine Winterpause kannte. Stets auf Top Speed bedacht, nahm er selbst in Kurven kaum das Kinn vom Tank. Damals fuhr er Norton Manx, später wurde er Werksfahrer von Moto Guzzi.

Am meisten beeindruckt hat mich allerdings bis heute das Regenrennen, das Kurt Mansfeld auf seiner Kompressor-DKW SS350 1950 in Schotten hingelegt hat. Wir standen, wie gesagt, auf dem Hang gegenüber der Mühle von Rudingshain. Die Rennen der 125er und 250er Klasse hatten noch bei strahlendem Sonnenstein stattgefunden. Dann zog sich der Himmel, wie damals in Schotten gewohnt, mit schweren Regenwolken zu, und pünktlich vor dem Start der 350er Klasse fing es wie aus Kübeln an zu regnen. Aus den Lautsprechern hörten wir, dass das Fahrerfeld gestartet war. Es musste jetzt etwa 7 min. dauern, bis das Feld bei uns zum ersten Mal vorbeikommen würde. Plötzlich, wir hörten von Ferne die Maschinen hoch oberhalb von Rudingshain durch die Serpentinen rumoren, da schoss mit ihrem typischen, infernalischen Geheule eine DKW in einem Tempo an uns vorbei, das auch auf trockener Straße noch unerhört gewesen wäre. Danach war Totenstille! Wir schauten uns ratlos an, die Startnummer stand nicht im Programm. Erst ca. 30 sec. später folgte die Meute, angeführt von Friedel Schön auf der Werks-Horex mit der gesamten Fahrerprominenz im Gefolge.

Inzwischen war uns klar und wurde uns dann auch über Lautsprecher bestätigt, der Führende war Kurt Mansfeld. In der zweiten Runde war sein Vorsprung schon auf gut eine Minute angewachsen. In der zweitletzten Runde, sein Vorsprung betrug inzwischen über 3 Minuten, rutschte ihm die DKW in der Stadtkurve weg und er musste zu Boden. Als er die Maschine wieder anschieben wollte, sprang sie nicht mehr an. Zu viel Wasser war in die Zündung eingedrungen. Jetzt erst merkte er, welchen Vorsprung er herausgefahren hatte. Jahre später, in einem Gespräch, auf das ich noch zu sprechen komme, erklärte er mir auf meine Frage, warum er nicht ein wenig vorsichtiger gefahren wäre, dass er die 3 min. Vorsprung, die ihm sein Helfer auf der Kreidetafel signalisiert hatte, bei der schlechten Sicht im starken Regen für 3 sec. gehalten habe!

Wird fortgesetzt...